2027年省エネ基準を満たしたスタンダードモデルを随時追加しています。

最近よく耳にする「エアコン2027年問題」。

「2027年から格安モデルが全部販売できなくなる!?」なんて話、SNSでも見かけますよね!でも制度の仕組みを調べると…

「未達モデル=即販売禁止」ってわけじゃなさそうです・・

この記事では、

- 2027年問題の中身

- 省エネ基準の本当の評価方法

- 実際にどうなるのか

- 消費者がどう動けばいいのか

をできるだけわかりやすくまとめます!でも、私の解釈なので間違っていたらすみません。

そもそも2027年問題って何?

ざっくり解説

- 2027年度から、家庭用エアコンの省エネ性能基準(APF値)が大幅に引き上げられる

- 経済産業省のトップランナー制度に基づいた目標基準

- 2029年度には壁掛け以外も含めた評価基準に移行

つまり、これまでより省エネ性能に厳しいラインが設定されるということです。

エアコンの区分表(基準APFの一例)

能力(畳数)ごとに目標のAPFが引き上げられます。その目標に未達の場合は、お役所から是正勧告などが来るようです。

| 区分 | 対象能力 | 寒冷地仕様 | 目標基準APF |

|---|---|---|---|

| 区分Ⅰ | 2.8kW以下 | × | 6.6 |

| 区分Ⅱ | 2.8kW以下 | ○ | 6.2 |

| 区分Ⅲ | 2.8kW超〜28.0kW以下 | × | 式で計算(上限6.6,下限5.3) |

| 区分Ⅳ | 2.8kW超〜28.0kW以下 | ○ | 式で計算(上限6.2,下限4.9) |

APF(通年エネルギー消費効率)=「冷房・暖房の効率」を示す指標値が高いほど省エネ。

出典:資源エネルギー庁「トップランナー制度」【公式資料】

「未達モデルは販売禁止」って本当?

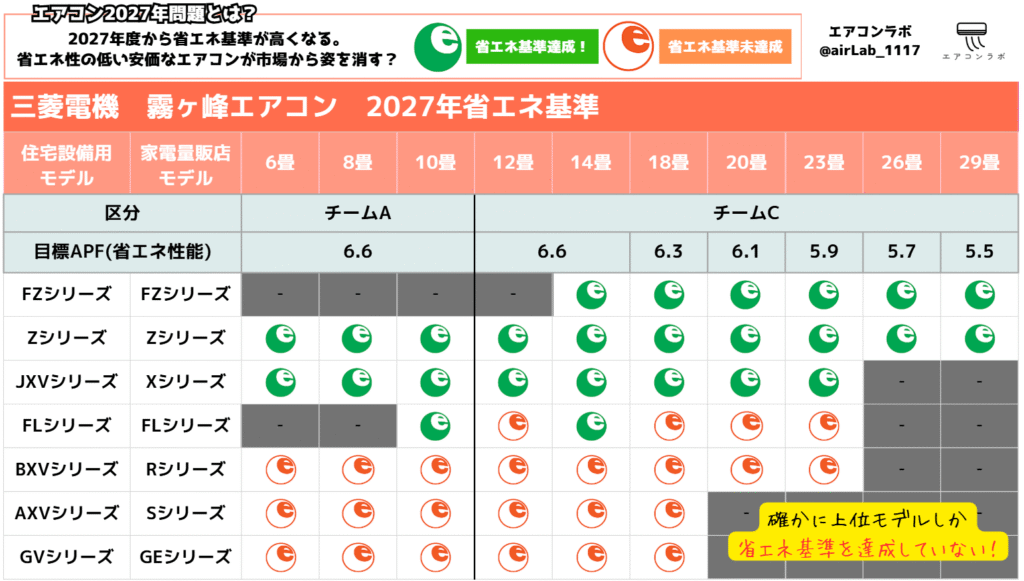

機種単位で見ると新省エネ基準を満たしているのは現状は上位機種のみであることが分かります。(三菱電機霧ヶ峰エアコンを例にしています)

ぱっと見では、オレンジマークの未達モデルは販売できなくなると思いがちですよね。

でも、実はそうでもなさそうなんです。

ポイント

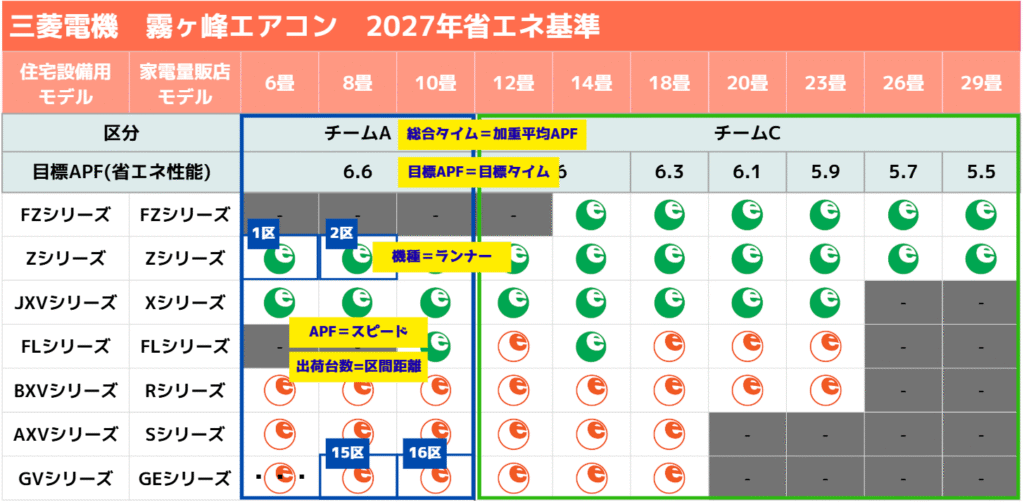

- 基準は1台ごとではなく区分単位

- 区分ごとに「出荷台数加重・調和平均」で評価される

- 一部のモデルが基準を下回っていても、全体平均で基準を超えれば達成扱い

評価イメージ

| 区分 | モデル例 | 出荷台数 | APF |

|---|---|---|---|

| 区分Ⅰ(10畳) | モデルA | 5万台 | 6.2(未達) |

| 区分Ⅰ(6畳) | モデルB | 10万台 | 6.9(達成) |

上記のように、10畳用のモデルAはAPFが6.2<6.6でモデル単体としては基準未達ですが、評価基準はあくまでも区分毎なので、未達だからといって、必ずしも省エネ新基準を満たしていないというわけではありません。

実際に計算すると:

- 出荷台数などを加味した、加重調和平均で基準6.6を超える → 区分Ⅰは達成扱い

- → モデルA単体が6.2でもOK!

★その他特例あり!

実は、上記の区分毎の評価でも基準を満たせない場合、さらに区分Ⅰ~Ⅳの荷重平均を計算し、それが目標値を上回っていれば、未達区分もOKとみなされます。

※ほんとは区分がⅠ~Xの10区分に分かれているのですが、Ⅴ~Xに関しては、2029年度から新基準に移行するため、2029年以降はⅠ~Xの荷重平均で計算することになります。どっちの方がメーカー的に楽なのかは分かりませんが・・

駅伝チームの例でわかりやすく解説!

評価イメージは以上のようになっているのですが、正直よく分からないですよね・・

制度をイメージしやすくするために、駅伝に例えてみます。例えの都合上、普通の駅伝と違うのが、同じ大学から何チームも出ていて区間がめっちゃあることです。

| 例え | 意味 |

|---|---|

| ランナー | 各機種(○○シリーズ○畳用) |

| チーム | 区分 |

| 走るスピード | APF(省エネ性能) |

| 区間距離 | 出荷台数 |

| チーム総合タイム | 加重平均APF |

チームA(区分Ⅰ)の総合タイム(平均APF)が目標タイム(目標APF)をクリアしていれば、たとえ遅いランナー(APFの低い機種)がいてもOKです。

16区が少し遅くても、他区間が爆速なら総合で優勝できる→メーカーも、一部低性能モデルがあっても全体で基準を超えればOK

でも、優秀なランナー(APFの高い機種)がいる区間はたいてい区間距離(出荷台数)が短いのが現状です。

それぞれの機種の出荷台数が分からないので現状省エネ基準を満たしているかは分かりませんが、満たしていれば、そのままで販売継続もあり得ます。(たぶん未達成だと思いますが・・)

目標タイム(基準APF)達成のための戦略一覧

では、引き続き駅伝の例えを使って、今後のエアコン市場の動きをちょっと想像してみます。

中でも、可能性が高そうなものを赤文字にしています。

| たとえ(駅伝) | 現実(メーカー戦略) | 解説 |

|---|---|---|

| 遅いランナーを鍛える | 低性能モデルのAPF底上げ | コスト重視モデルでも効率を上げる。熱交換器の大型化や省エネ制御を追加し、全体平均を押し上げる。 |

| 区間距離を調整 | 売れ筋の構成を変える | 省エネモデルを主力畳数帯に投入し、販売構成比を高効率側にシフト。 |

| エース区間を増やす | 高効率フラッグシップを拡販 | 高APFのプレミアムモデルを複数展開し、ブランド価値を高めつつ平均を上げる。 |

| 区間を削減 | ラインナップ整理・統合 | APFが低いモデルや販売台数の少ない派生機種を削減し、平均値を改善。 |

| トレーニング設備の強化 | 開発コストをかけて効率化 | 圧縮機や冷媒流量制御、ファンの最適化など技術投資で性能強化。全体的なAPFの底上げ。 |

| 栄養管理・ケア | 部品共通化・軽量化 | 小型化や素材改良で消費電力を減らし、低コストで効率UP。 |

| 新人発掘 | 新しい市場向け機種投入 | 省エネ・高効率モデルを住宅や法人のニーズ別に展開。 |

実際に起こりそうなこと

以上を踏まえて、今後起きそうなことを予測してみます。

でも、大外れの可能性も大いにあります!

| 項目 | 予測 |

|---|---|

| 高効率モデルの普及 | ハイエンド寄りの設計が標準化 |

| 価格の動き | 高効率化の影響で価格帯が上がる可能性 |

| 廉価モデル | 全滅はしないが、性能底上げされる |

| メーカー戦略 | 主力帯(6畳/8畳)から順次基準対応 |

| 買い替えのチャンス | 在庫処分セールや補助金制度に注目 |

私たちの生活に実際にどのような影響があるのかを記事にしてみました。

基準を達成したスタンダードモデル一覧

現状でスタンダードモデルながら2027年省エネ基準を満たしてきた新モデル機種を紹介します。

パナソニック Cシリーズ

従来のスタンダードモデルであるJシリーズの省エネ強化版にあたる機種です。室内機の大きさはそのままに室外機がバカでかくなっています。

また、省エネだけでなく冷暖房パワーも爆上がりしています。

従来のスタンダードモデルであるJシリーズも2026年モデルが登場したため、スタンダード帯のラインナップが増えた形になります。

ただ、今後の展開によっては、2027年以降にJシリーズが姿を消す可能性もありそうです。

気になるのは価格です。もしCシリーズが上位モデル並みの価格帯になり、Jシリーズが廃止されるような流れになると、エアコンの平均価格が一気に上がり、市場としては厳しい状況になりかねませんね。。

不安だなと思う方へ

最初にこの「2027年問題」の噂を見たとき、私も正直びっくりしました。「格安モデルが全部消える!?」「販売禁止!?」と、不安になった方も多いと思います。

でも落ち着いて一次情報(経済産業省や資源エネルギー庁の公式資料)を探して読んでみると、どうやらSNSで言われている内容には誤解も多そうだと感じました。

そこで、この記事では一次情報をもとに、自分なりに読み解いてまとめた内容をシェアしています。ただし、あくまで私の解釈なので、読者の方にとっては二次情報であることには変わりません。

SNSなどで情報を拡散する際は、必ず公式資料などの一次情報を確認したうえで判断してください。一次情報は探しづらく、文章も専門的で読みづらいですが、ぜひ一度目を通すのがおすすめです。

まとめ

まとめておきます。

- 2027年問題は「エアコンの省エネ基準が厳しくなる」という話

- 「省エネ基準未達=即販売禁止」は誤解→ 評価はメーカー単位で加重調和平均

- 消費者は慌てず計画的に買い替えを検討すればOK!

コメント

何か、車でいうところのCAFE規制(企業別平均燃費基準)に似てますね。

CAFE規制(企業別平均燃費基準)というものを初めて知りましたが、おっしゃるように似ていますね。別の記事で使わしていただくかもです。