ダイキンのエアコンには多くのシリーズがあり、特徴や対応畳数もさまざまです。

「どれが自分に合うのか分からない…」と迷っている方のために、各シリーズについてざっくり紹介します!

詳細は別記事でまとめていますので、「もっと知りたい!」という方は、各リンクからチェックしてみてください。

■ダイキンってどんなシリーズがあるの?

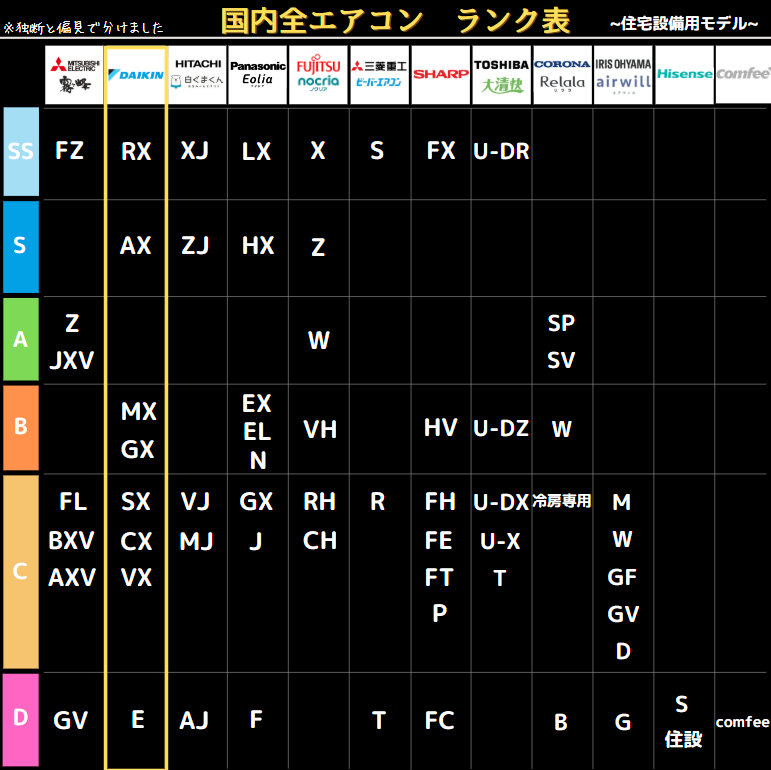

エアコン界全体の中でダイキンはどんなエアコンをラインナップしているかを確認!

SSランクからDランクまで私の独断と偏見でざっくり分けました。

また、エアコンのシリーズには住宅設備用モデルと家電量販店モデルがあります。(後ほど説明します)

住宅設備用モデルのシリーズ一覧

家電量販店モデルのシリーズ一覧

※ピンクの文字は、家電量販店モデルと住宅設備用モデルで名称が異なる場合に使用しています。

※取り消し線(―)が付いているモデルは、住宅設備用モデルのみで展開されているシリーズです。

■ダイキンはどんなエアコン?

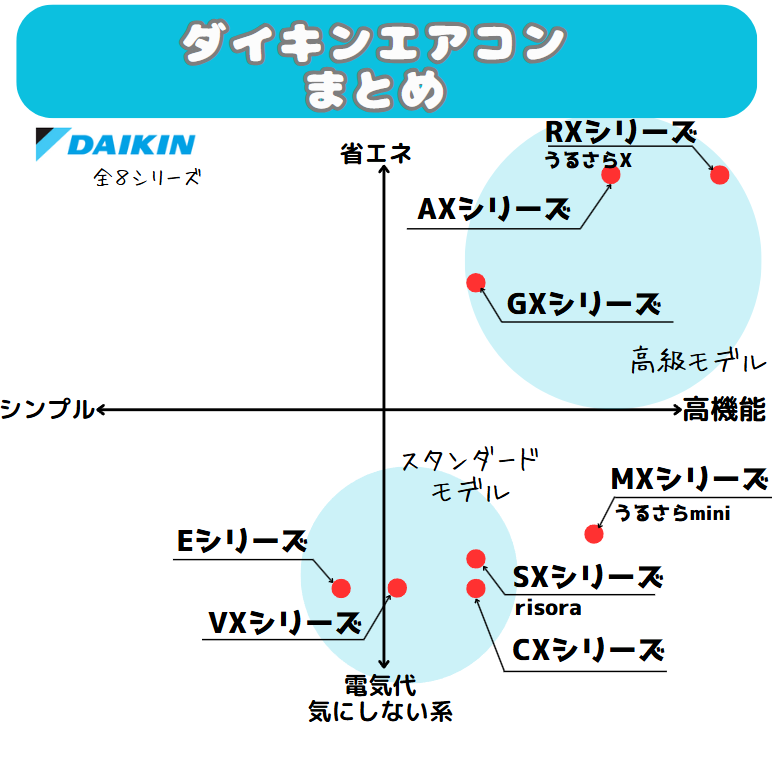

ランクやラインナップが分かったと思うので、

次に各シリーズの省エネ性・機能性についてざっくり紹介します!

ダイキンはうるさらXはもちろんのこと、スタンダードモデルのEシリーズまでどのランク帯でも機能性が高いことが特徴的です。もちろん、パワーや省エネ性も抜群に高いです!

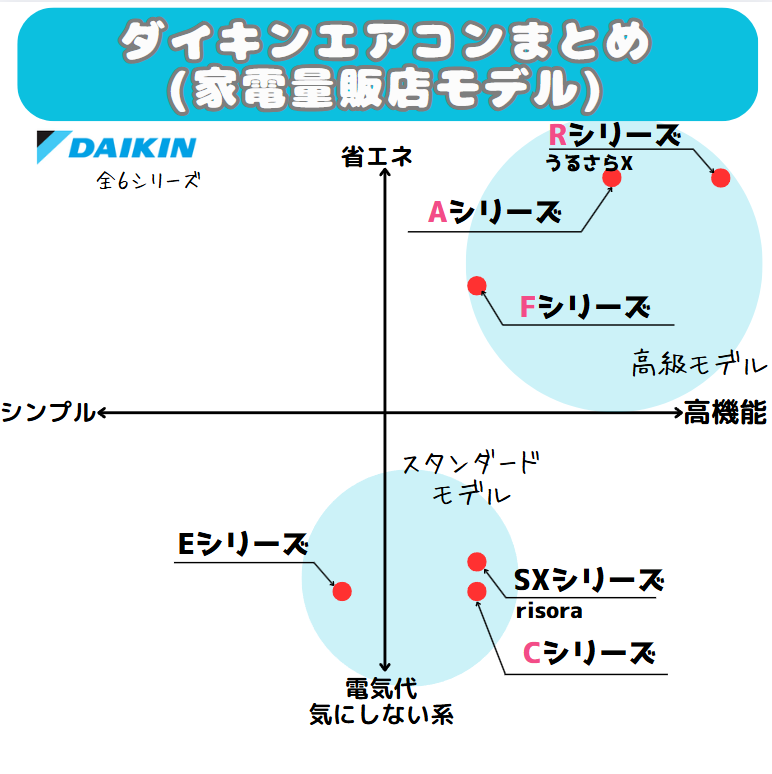

家電量販店モデルについて

本サイトでは基本的に住宅設備用モデルを軸に紹介しています。

家電量販店とモデル名が異なるため、「あれ?売ってないぞ!」とならないようにご注意ください。

基本的に住宅設備用モデルと家電量販店モデルはモデル名は異なりますが、基本性能は同じで機能面に多少違いがある程度です。

ゆえに、家電量販店でエアコンを購入予定の方は本記事を参考にしつつ、機能面を確認することをお勧めいたします。

もしくはネットで住宅設備用エアコンを購入し、くらしのマーケットなどで良さそうな業者さんを選ぶのもいいですよ!

■ダイキン シリーズの紹介

ひとこと紹介とエアコン評価(14畳)を載せています。

もっと知りたい方はリンク先から解説記事に飛べるようにしています。

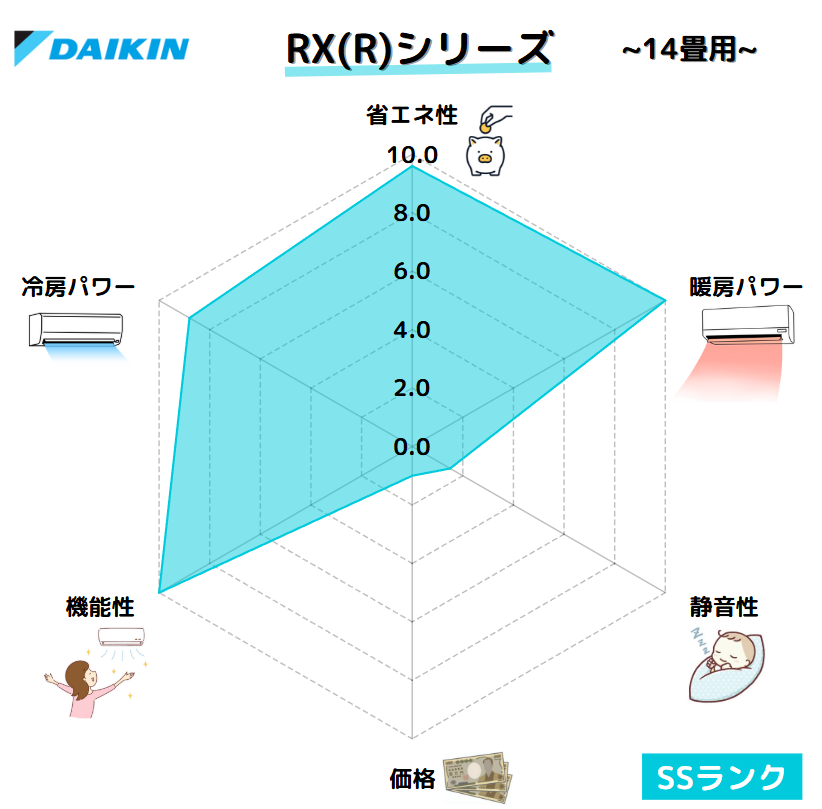

RXシリーズ(うるさらX)

換気・加湿・清潔・冷暖房パワー、節電のすべてをこなす超高機能エアコン。

価格は高めですが、「快適さを妥協したくない」人には間違いなくおすすめです!

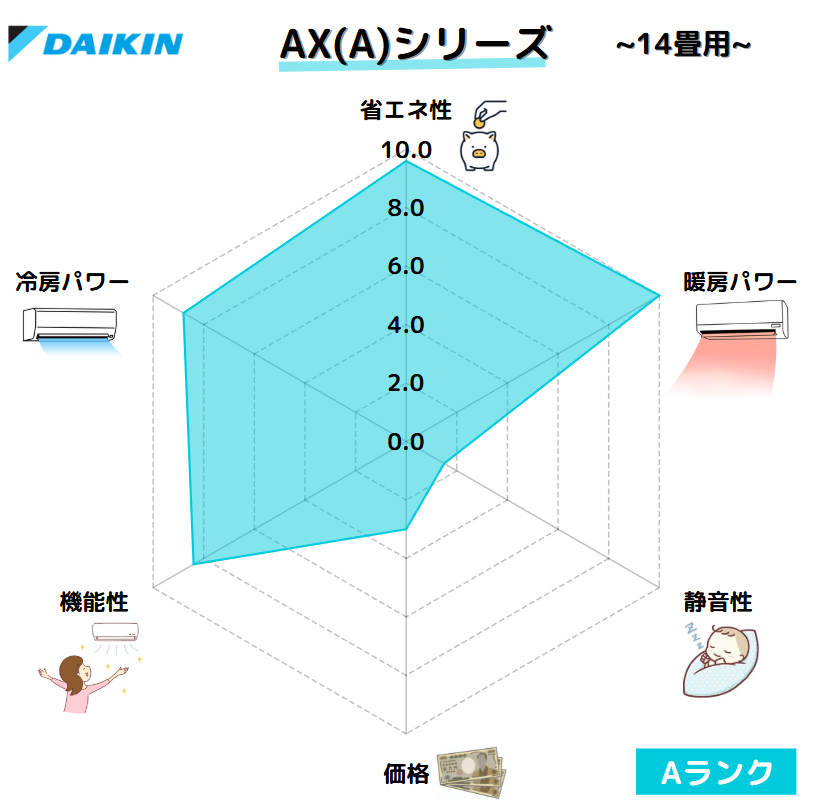

AX(A)シリーズ(機能性充実モデル)

実はうるさらXと基本的なスペック(冷暖房パワー、省エネ性、運転音)は全く同じです。

大きな違いとしては、加湿・換気機能がないことですね。

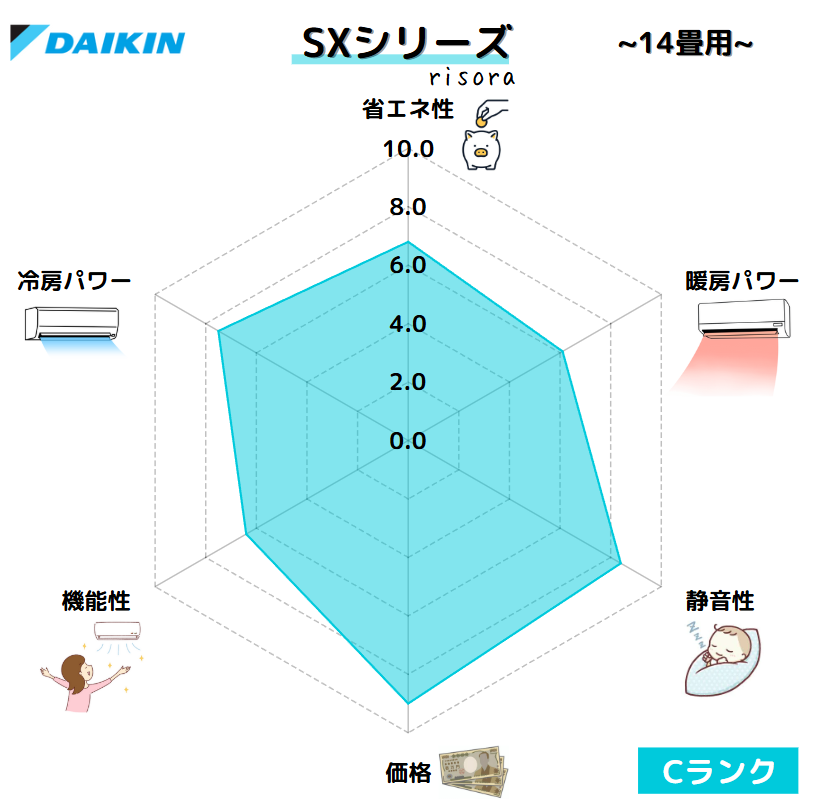

SXシリーズ(risora)

薄型&デザイン重視のモデルで、奥行わずか185mmという冷暖房エアコン最薄クラスを実現。

スペック的にはスタンダードモデルの上位にあたる位置づけで、この薄さでありながら高性能なのが大きな魅力です。

また、カラーリングは600色もあって、前面パネルは気分によって変更することも可能です!

これこそどんな部屋にも必ず馴染むエアコンですね。

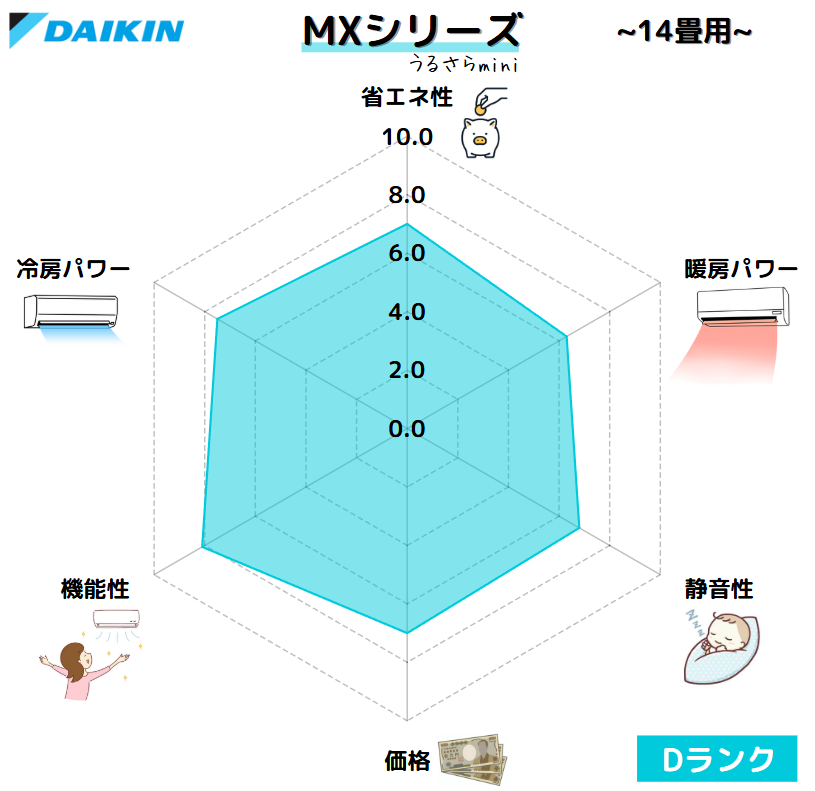

MXシリーズ(うるさらmini)

「加湿機能は欲しいけど、うるさらXはちょっと高い…」という方にぴったりのモデルです。

中級クラスのエアコンに便利な機能をもりもり詰め込んだようなイメージでコスパ重視の方にもおすすめです!

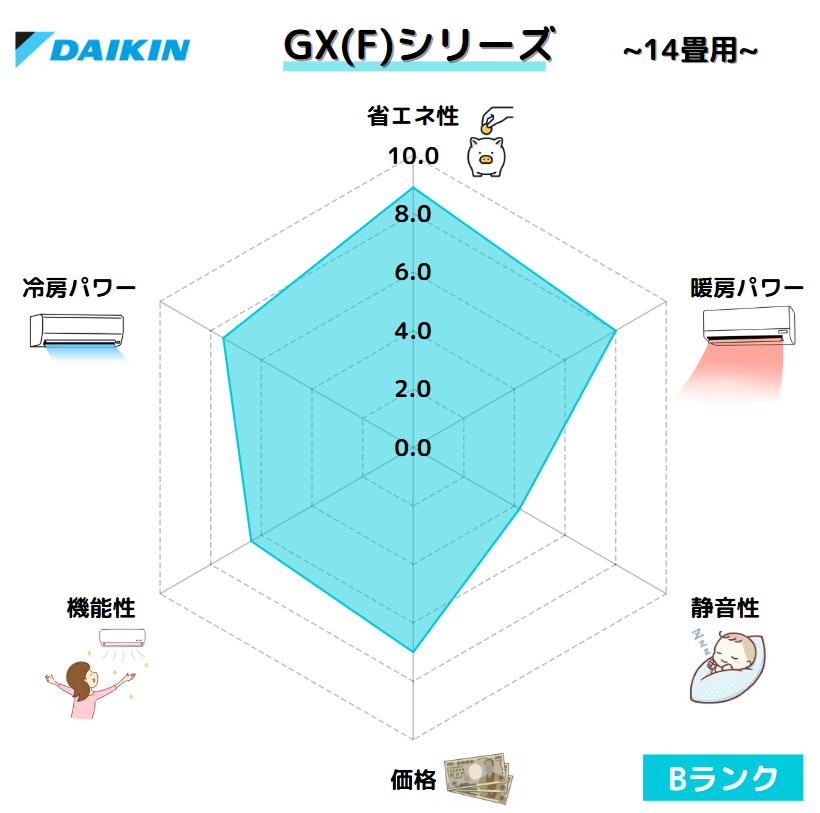

GX(F)シリーズ(機能性充実モデル)

Bランク帯の中ではありえないくらい性能が高いです!

価格も抑えられているし、性能的には全メーカーで一番コスパがいいのでは?と思っています。

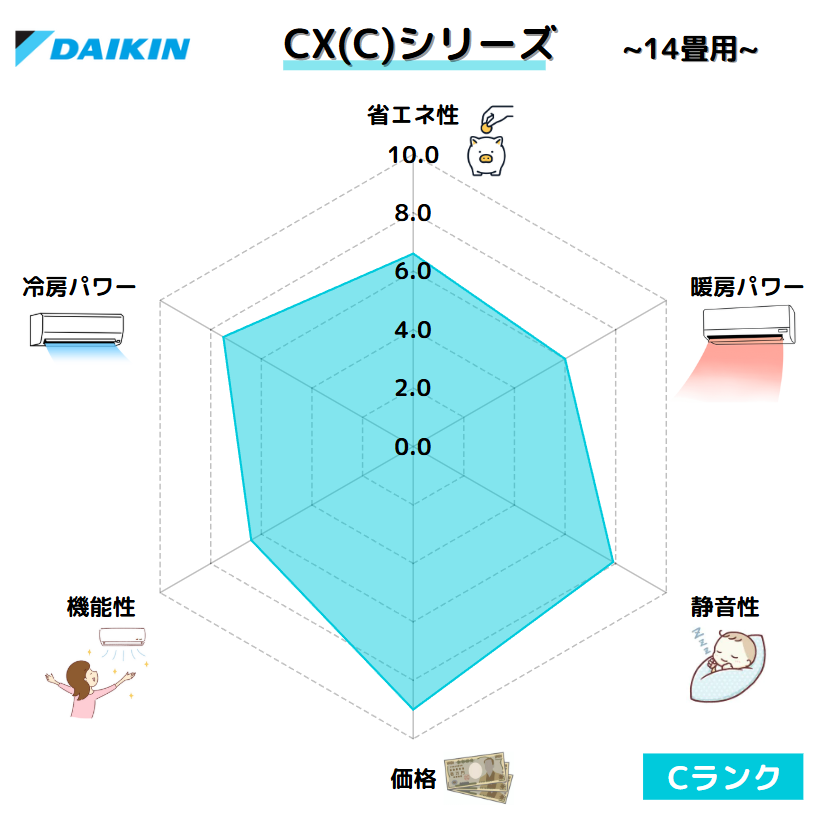

CX(C)シリーズ(コンパクトモデル)

スタンダードモデルのEシリーズに自動お掃除機能とスマホ連携を付け加えたようなエアコンになります!スペックはEシリーズとほぼ同等で静音性が向上しています。

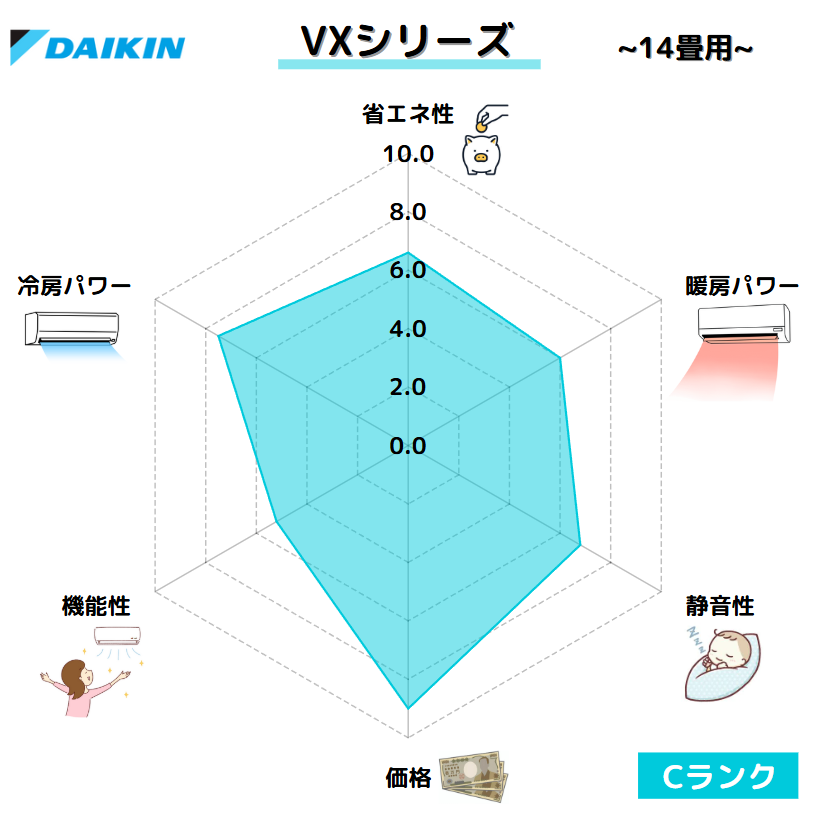

VXシリーズ(スタンダードモデル)

スタンダードモデルのEシリーズに換気機能を付け加えたようなエアコンになります!スペックはEシリーズとほぼ同等で静音性が向上しています。

ペットや赤ちゃんがいるご家庭にいいのではないでしょうか?

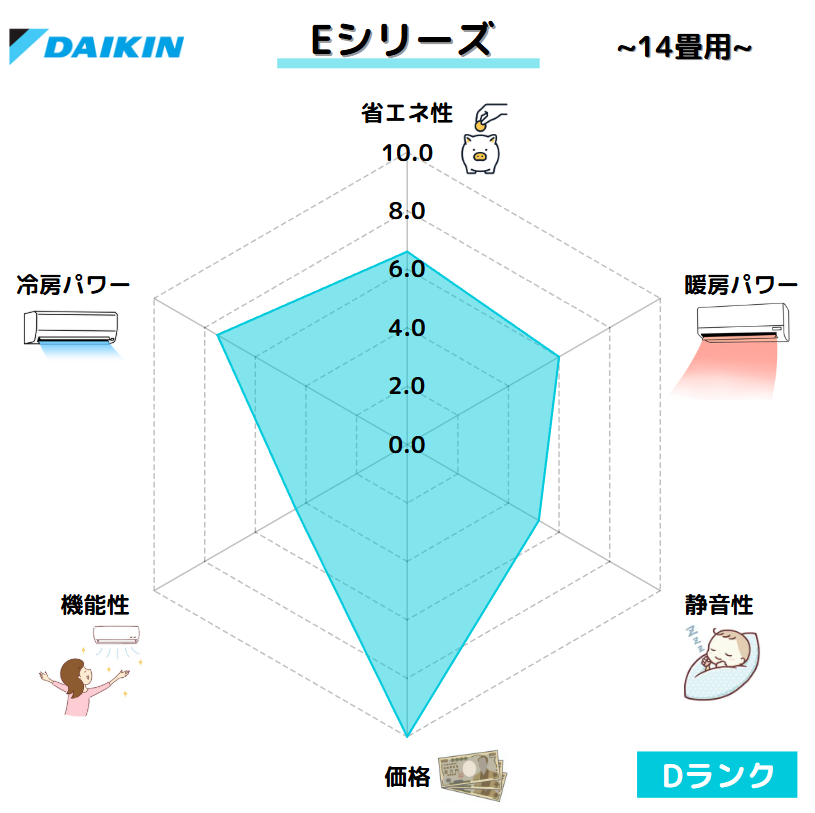

Eシリーズ(スタンダードモデル)

スタンダードモデルの中では、一番安心して買えるのではないでしょうか?

霧ヶ峰GV(GE)シリーズもいいエアコンだし、迷いますね!

■エアコン選びのよくある話

疑問①:畳数通り買ってはいけない?

結論:畳数を基準にして買う必要はありません。

ただし、結果的に畳数通りになることもよくあります。

「◯畳用」という表記は、あくまで分類上の目安にすぎません。

巷では「JIS基準は古くて時代遅れ。今の住宅は断熱・気密が良いから、ワンランク下の畳数でも大丈夫」といった話もありますが、個人的には少し話が飛躍していると感じます。

結局のところ、エアコンを真面目に選ぶなら、見るべきは“畳数”ではなく、その部屋に必要な”冷暖房負荷(kW)”です。

住宅の性能や方角、窓の大きさなどによって必要能力は大きく変わるため、「なんとなく下の畳数にしとく!」というのはやめた方がいいと思います。結果的に下の畳数になるのはまったく問題ではないです!

畳数の選び方(新築の場合)

ハウスメーカーや工務店に「冷暖房負荷の計算」を依頼しましょう。

→ C値・UA値などの住宅性能をもとに、必要なkWが明確に算出されます。

→ 畳数ではなく、「必要能力」で選ぶのがベスト。

畳数の選び方(買い替えの場合)

現在使っているエアコンの「最大能力(kW)」と新しいエアコンの「最大能力」をしっかり比較しましょう!(定格能力ではありません)

「古いエアコンが10畳用だから、新しいのも10畳用でいいや」と、何も考えずに買い替えるのは意外と危険です。

同じメーカー・同じグレードならまだ大きな差は出にくいですが、メーカーが違ったり、機種のグレードを下げた場合は要注意。

見た目は同じ“10畳用”でも、最大冷房能力や暖房能力に大きな差があることがあり、「なんか冷えにくい」「暖まらない」と感じる原因になります。

畳数表記に惑わされず、カタログの「最大冷房能力」や「最大暖房能力」をしっかり確認するのが、失敗しないエアコン選びのポイントです。

疑問②:畳数が大きいと電気代が高くなる?

結論:必ずしもそうとは限りません!

むしろ、大きいエアコンの方が電気代が安くなることもあります。

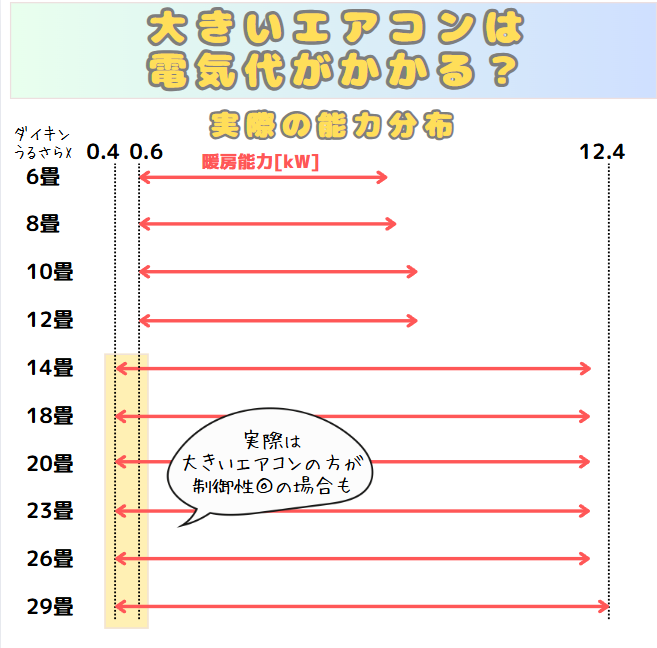

畳数の大きいエアコンだと、オーバースペックで弱運転ができずムダな電力を使ってしまうのでは?と思う方が多いと思います。イメージはこんな感じですね↓

多くの方が持ちやすい「大きいエアコンほど電気代が高くなる」という感覚は、

一見もっともらしく思えるのですが、実際の能力分布とは異なるケースがほとんどです。

下の図はダイキン「うるさらX」の暖房能力をもとにした分布図ですが、

注目すべきは、14畳以上のモデルの方が最小能力が低く、弱運転に強い設計になっている点です。

このように、大きいエアコンでも「弱運転」が得意で、かえって電気代が安くなる場合もあります。

もちろん、すべての機種に当てはまるわけではありません。

機種やメーカーによって差があるため一概には言えませんが、

こうしたパターンもあるということを、ぜひ知っておいていただきたいです!

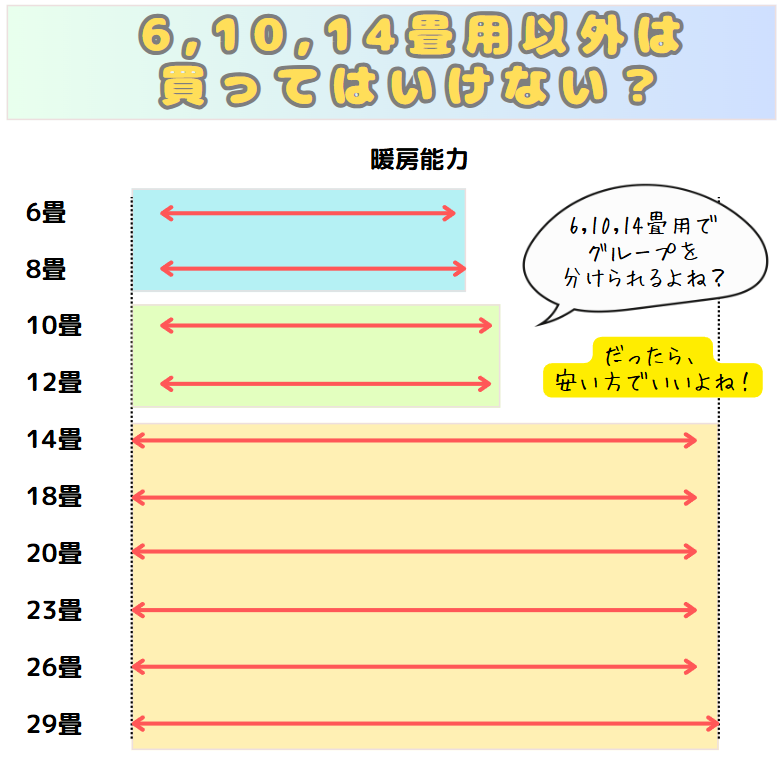

疑問③:6畳、10畳、14畳用以外を買ってはいけない?

結論:そんなことはないです。

SNSなどでこの話が広がっており、目にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

この説は一理あるのですが、当てはまらないパターンが多くあるため、個人的にはあまり気にしなくてもいいと思っています。

買ってはいけないとされている理由

エアコンは大きく分けると3種類しかないから。

8,12,18畳以上はほぼ同じ能力だから。

一部分当てはまっていますが、やはり話が飛躍しすぎのように思います。

細かい話は省きますが、何点か思うところを書きます。

- 「暖房能力は変わらない」というのは一部の上位機種の話。

- スタンダードモデルでは暖房能力もしっかり段階的に設計されている。

- 冷房能力は畳数に応じて明確に変わる。

- 「メーカーの戦略だ」などの感情論もあるが、実際はコストダウンのための共通化設計によるもの。

- 畳数ごとに完全別設計にすれば、価格は跳ね上がる(非現実的)。

- 同じ畳数でも、機種ごとに能力分布は大きく異なる。

- 大切なのは、畳数ではなく必要な冷暖房負荷(kW)で考えること。

- 店員さんによりますが、家電量販店での売り方が雑な場合が多い。

(冷暖房負荷[kW]でなく畳数基準で提案している)

まとめ

・畳数表示はあくまで分類上の箱にすぎません。

・エアコンは「大は小を兼ねる」ことも多いです。

・見るべきは畳数ではなく、必要な冷暖房負荷(kW)です。

ここまで来たら、あとはその機種の価格を自分が受け入れられるかどうかだけです。

コメント